Iglesia del Carmen, único resto del antiguo Convento de La Encarnación de Alcacudete.

Vista desde la Plazuela del Carmen.

Vista desde la Plazuela del Carmen.

(foto: archivo propio)

UN POCO DE HISTORIA

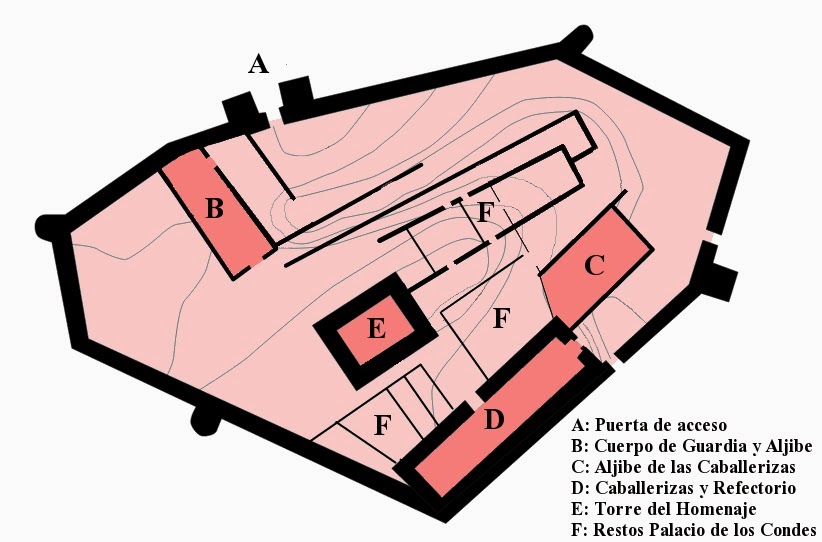

En 1529 el Emperador Carlos V elevaba a la categoría de Condado el Señorío de Alcaudete que en el último tercio del siglo XIV fuera instituido en la persona de Don Alfonso Fernández de Córdoba. El antiguo castillo de la Orden de Calatrava, sobre un cerro que domina la población, se convertía así en el epicentro de la jurisdicción territorial de los Montemayor, una de las ramas familiares de los Fernández de Córdoba.

En un contexto de crecimiento urbano de la villa a lo largo de toda la centuria del XVI se produce la fundación, el 10 de Octubre de 1590, del Convento de Carmelitas Descalzos de La Encarnación, bajo el auspicio de Don Francisco Fernández de Córdoba y Velasco, IV Conde de Alcaudete. Esta centuria supone la edad de oro de las fundaciones conventuales en esta villa, con dos cenobios masculinos: San Francisco (1500), de la orden franciscana (hoy desaparecido), y éste de la Encarnación (1590), de los Carmelitas Descalzos; y dos femeninos, ambos de franciscanas clarisas: Santa Clara (1500) y el Convento de Jesús y María (1577).

El 18 de Octubre el Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos, Fray Agustín de los Reyes, puso el Santísimo Sacramento en la iglesia. Fue el primer prior del convento Fray Bernardo de Santa María.

La tradición popular de Alcaudete nos habla de la presencia de San Juan de la Cruz en este cenobio. Aunque no existe prueba documental de tal visita, ésta debió producirse entre la fundación del convento en octubre de 1590 y la muerte del místico en diciembre del año siguiente. Si la presencia del santo no fue física, al menos sí lo fue espiritual. El Padre fray Juan Evangelista, "amanuense" de San Juan de la Cruz (amanuense: que copia escritos, los pasa a limpio o escribe al dictado), y que fue prior de este convento de La Encarnación en 1616, legó al mismo el manuscrito apógrafo (copia del original) de la "Subida del Monte Carmelo". Este manuscrito, conocido como "Códice de Alcaudete", se conservó en la biblioteca del convento hasta la desamortización de Mendizábal. Actualmente se encuentra en Burgos.

En 1592 se funda en el convento la primera de sus cofradías, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que alcanzará gran devoción entre los alcaudetenses, entre otros motivos por los hechos milagrosos que se le atribuían a la bendita imagen. Precisamente la gestión de la devoción desembocó en un pleito en 1674 entre cofradía y frailes del convento por la titularidad de la imagen, resolviéndose finalmente el pleito en favor de la comunidad religiosa. Tuvo, y tiene aún esta cofradía, gran número de hermanos, así como un importante patrimonio.

Ximena Jurado (1654) nos relata en sus anales eclesiásticos del Obispado de Jaén que en el convento de La Encarnación están las reliquias del cuerpo entero de San Plácido mártir y dos canillas de brazos: una de San Erasmo y otra de San Bibiano, mártires. Dichas reliquias fueron donadas por Doña Ana de Pimentel, mujer de Don Francisco Fernández de Córdoba y Velasco, IV Conde de Alcaudete, fundador del convento Descalzo.

El convento sufre la exclaustración de sus ocupantes tras la desamortización de Mendizábal (1836). Según nos cuenta Madoz (1845), el edificio del convento fue cedido por el Gobierno al ayuntamiento de la localidad en 1843 para su uso como casa de niños expósitos (recién nacidos abandonados). Los fondos para el sostenimiento de esta institución junto con la del hospital para enfermos pobres (situado en el antiguo convento de San Francisco), ambas a cargo de la junta municipal de beneficencia, eran de 16.000 reales anuales, "renta insuficiente para cubrir sus atenciones", según Madoz.

Ya en el siglo XX el edificio habría de enfrentarse a otro durísimo episodio: la guerra civil española. Durante la contienda el templo se convirtió en la Casa del Pueblo. La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno siguió en su camarín, pero sin la cruz y con el puño en alto imitando el saludo marxista. Al llegar la columna de "Pancho Villa" a la localidad, la imagen fue derribada con una soga y arrastrada por un camión con destino a Alcalá la Real que no llegó a completar el recorrido por la intervención de la aviación nacional. Otras imágenes tuvieron más suerte y se salvaron de la destrucción o de las llamas, como una talla de Santa Teresa, que había pertenecido al convento de La Encarnación, y que fue rescatada por el sacristán Antonio Zamora.

Entre la década de los 50 y 60, el edificio del convento fue derribado para dejar paso a un nuevo espacio urbano al que se llamó Plaza del Carmen.

La Iglesia del Carmen fue restaurada en el año 2005. En ese mismo año se inauguran en el lateral del templo que da a la plazuela del Carmen dos azulejos en recuerdo de la vinculación -si no física al menos espiritual como queda dicho- de San Juan de la Cruz con el convento de La Encarnación.

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La iglesia del Carmen es el único elemento que pervive en la actualidad del antiguo convento de La Encarnación de Carmelitas Descalzos, edificio que ocupaba la manzana comprendida entre las actuales calles del Carmen, de La Encarnación y del Agua.

De estilo manierista, es un fiel ejemplo de las concepciones arquitectónicas de las iglesias conventuales carmelitanas.

El templo tiene una orientación Oeste-Este, contraria a la habitual en la que el presbiterio queda dispuesto en dirección a la salida del sol. Tiene planta de cruz latina y una única nave cajón cubierta con bóveda de cañón con lunetos. En los laterales, entre los contrafuertes, se abren capillas a través de arcos de medio punto (cuatro a cada lado). La nave se abre en la cabecera en un corto transepto.

El crucero se remata con media naranja sobre pechinas y destaca volumétricamente al exterior mediante un cuerpo cúbico que se cubre con tejado a cuatro aguas. En la cúpula se representa un programa pictórico cuya iconografía es muy representativa de la Orden Carmelitana. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz aparecen ante diferentes visiones conformando una escena unitaria en toda la superficie de la bóveda. Por un lado se identifica la Santístima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), en alusión al episodio de levitación que ambos protagonizaron en el locutorio del Convento de La Encarnación de Ávila mientras dialogaban sobre tal dogma. Por otro lado se representa la Sagrada Familia (San José, María y el Niño), visión ante la cual Santa Teresa experimenta su particular transverberación o traspaso místico. Finalmente, San Elías, profeta del Antiguo Testamento, se enfrenta junto con el pueblo, empuñando su espada ardiente, a los sacerdotes del falso dios Baal. San Elías trata de convencer a los israelitas de que sólo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé y desafía a los idólatras en el Monte Carmelo. Los primeros ermitaños que se instalaron aquí allá por el siglo XII tomaron a Nuestra Señora y a San Elías como modelo de vida. De ahí que se considere al profeta como el padre espiritual del Carmelo. La factura de este fresco de la cúpula tiene una pincelada rápida y deshecha.

En las pechinas aparecen las efigies de los Evangelistas sobre cuatro medallones ovalados, siendo estas pinturas de mayor calidad que las que decoran la cúpula.

En los lunetos del transepto aparecen también pinturas antiguas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa.

La capilla mayor se cierra con testero plano y bóveda de cañón con lunetos, siguiendo el esquema de la nave principal. Un pequeño camarín barroco se comunica con este espacio a través de la hornacina central del retablo mayor. Dicho camarín, de sección poligonal, se cubre con bóveda gallonada barroca, que posee abundante decoración de tipo vegetal carnosa y policromada. Contiene la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de gran devoción entre las comunidades carmelitanas y que los Descalzos del Convento de La Encarnación transmitieron a los alcaudetenses con gran éxito.

A los pies de la iglesia se encuentra el coro en alto, sobre bóveda de medio cañón rebajado.

El 18 de Octubre el Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos, Fray Agustín de los Reyes, puso el Santísimo Sacramento en la iglesia. Fue el primer prior del convento Fray Bernardo de Santa María.

Vista de la Iglesia del Carmen desde el Castillo de Alcaudete

(foto: archivo propio)

La tradición popular de Alcaudete nos habla de la presencia de San Juan de la Cruz en este cenobio. Aunque no existe prueba documental de tal visita, ésta debió producirse entre la fundación del convento en octubre de 1590 y la muerte del místico en diciembre del año siguiente. Si la presencia del santo no fue física, al menos sí lo fue espiritual. El Padre fray Juan Evangelista, "amanuense" de San Juan de la Cruz (amanuense: que copia escritos, los pasa a limpio o escribe al dictado), y que fue prior de este convento de La Encarnación en 1616, legó al mismo el manuscrito apógrafo (copia del original) de la "Subida del Monte Carmelo". Este manuscrito, conocido como "Códice de Alcaudete", se conservó en la biblioteca del convento hasta la desamortización de Mendizábal. Actualmente se encuentra en Burgos.

En 1592 se funda en el convento la primera de sus cofradías, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que alcanzará gran devoción entre los alcaudetenses, entre otros motivos por los hechos milagrosos que se le atribuían a la bendita imagen. Precisamente la gestión de la devoción desembocó en un pleito en 1674 entre cofradía y frailes del convento por la titularidad de la imagen, resolviéndose finalmente el pleito en favor de la comunidad religiosa. Tuvo, y tiene aún esta cofradía, gran número de hermanos, así como un importante patrimonio.

Ximena Jurado (1654) nos relata en sus anales eclesiásticos del Obispado de Jaén que en el convento de La Encarnación están las reliquias del cuerpo entero de San Plácido mártir y dos canillas de brazos: una de San Erasmo y otra de San Bibiano, mártires. Dichas reliquias fueron donadas por Doña Ana de Pimentel, mujer de Don Francisco Fernández de Córdoba y Velasco, IV Conde de Alcaudete, fundador del convento Descalzo.

El convento sufre la exclaustración de sus ocupantes tras la desamortización de Mendizábal (1836). Según nos cuenta Madoz (1845), el edificio del convento fue cedido por el Gobierno al ayuntamiento de la localidad en 1843 para su uso como casa de niños expósitos (recién nacidos abandonados). Los fondos para el sostenimiento de esta institución junto con la del hospital para enfermos pobres (situado en el antiguo convento de San Francisco), ambas a cargo de la junta municipal de beneficencia, eran de 16.000 reales anuales, "renta insuficiente para cubrir sus atenciones", según Madoz.

Ya en el siglo XX el edificio habría de enfrentarse a otro durísimo episodio: la guerra civil española. Durante la contienda el templo se convirtió en la Casa del Pueblo. La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno siguió en su camarín, pero sin la cruz y con el puño en alto imitando el saludo marxista. Al llegar la columna de "Pancho Villa" a la localidad, la imagen fue derribada con una soga y arrastrada por un camión con destino a Alcalá la Real que no llegó a completar el recorrido por la intervención de la aviación nacional. Otras imágenes tuvieron más suerte y se salvaron de la destrucción o de las llamas, como una talla de Santa Teresa, que había pertenecido al convento de La Encarnación, y que fue rescatada por el sacristán Antonio Zamora.

Imagen aérea, probablemente de los años 50,

que nos muestra el edificio del convento, anexo a la iglesia, todavía en pie.

Entre la década de los 50 y 60, el edificio del convento fue derribado para dejar paso a un nuevo espacio urbano al que se llamó Plaza del Carmen.

La Iglesia del Carmen fue restaurada en el año 2005. En ese mismo año se inauguran en el lateral del templo que da a la plazuela del Carmen dos azulejos en recuerdo de la vinculación -si no física al menos espiritual como queda dicho- de San Juan de la Cruz con el convento de La Encarnación.

Azulejos conmemorativos en honor de San Juan de la Cruz en el lateral de la iglesia

(foto: archivo propio)

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La iglesia del Carmen es el único elemento que pervive en la actualidad del antiguo convento de La Encarnación de Carmelitas Descalzos, edificio que ocupaba la manzana comprendida entre las actuales calles del Carmen, de La Encarnación y del Agua.

De estilo manierista, es un fiel ejemplo de las concepciones arquitectónicas de las iglesias conventuales carmelitanas.

El templo tiene una orientación Oeste-Este, contraria a la habitual en la que el presbiterio queda dispuesto en dirección a la salida del sol. Tiene planta de cruz latina y una única nave cajón cubierta con bóveda de cañón con lunetos. En los laterales, entre los contrafuertes, se abren capillas a través de arcos de medio punto (cuatro a cada lado). La nave se abre en la cabecera en un corto transepto.

El crucero se remata con media naranja sobre pechinas y destaca volumétricamente al exterior mediante un cuerpo cúbico que se cubre con tejado a cuatro aguas. En la cúpula se representa un programa pictórico cuya iconografía es muy representativa de la Orden Carmelitana. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz aparecen ante diferentes visiones conformando una escena unitaria en toda la superficie de la bóveda. Por un lado se identifica la Santístima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), en alusión al episodio de levitación que ambos protagonizaron en el locutorio del Convento de La Encarnación de Ávila mientras dialogaban sobre tal dogma. Por otro lado se representa la Sagrada Familia (San José, María y el Niño), visión ante la cual Santa Teresa experimenta su particular transverberación o traspaso místico. Finalmente, San Elías, profeta del Antiguo Testamento, se enfrenta junto con el pueblo, empuñando su espada ardiente, a los sacerdotes del falso dios Baal. San Elías trata de convencer a los israelitas de que sólo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé y desafía a los idólatras en el Monte Carmelo. Los primeros ermitaños que se instalaron aquí allá por el siglo XII tomaron a Nuestra Señora y a San Elías como modelo de vida. De ahí que se considere al profeta como el padre espiritual del Carmelo. La factura de este fresco de la cúpula tiene una pincelada rápida y deshecha.

En las pechinas aparecen las efigies de los Evangelistas sobre cuatro medallones ovalados, siendo estas pinturas de mayor calidad que las que decoran la cúpula.

En los lunetos del transepto aparecen también pinturas antiguas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa.

Cúpula sobre pechinas que cubre el crucero y pinturas al fresco que decoran el conjunto

(foto: archivo propio)

La capilla mayor se cierra con testero plano y bóveda de cañón con lunetos, siguiendo el esquema de la nave principal. Un pequeño camarín barroco se comunica con este espacio a través de la hornacina central del retablo mayor. Dicho camarín, de sección poligonal, se cubre con bóveda gallonada barroca, que posee abundante decoración de tipo vegetal carnosa y policromada. Contiene la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de gran devoción entre las comunidades carmelitanas y que los Descalzos del Convento de La Encarnación transmitieron a los alcaudetenses con gran éxito.

A los pies de la iglesia se encuentra el coro en alto, sobre bóveda de medio cañón rebajado.

Capilla mayor y retablo

(foto: archivo propio)

Vista parcial de la cúpula del camarín barroco.

En primer término, rostro de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

(foto: archivo propio)

Vista de la nave del templo desde el presbiterio. Al fondo, el coro en alto.

(foto: archivo propio)

En el exterior destaca fundamentalmente la fachada principal, de carácter verticalizado, donde se abre la única portada del templo, a la que se accede mediante podio de cuatro escalones. Consta de arco de medio punto con ménsula en la clave que apoya en pilastras cajeadas. Se enmarca por sendas pilastras lisas de capiteles jónicos que sostienen un sencillo entablamento. En el segundo cuerpo, frontón curvo partido y en el centro escudo de la Orden del Carmelo. Sobre el mismo, relieve que representa la Encarnación del Hijo de Dios, con las imágenes de María, a la derecha, el arcángel San Gabriel, a la izquierda, y sobre ellos el Espíritu Santo en forma de paloma y la efigie de Dios Padre, rodeados de querubines. Por encima de la cornisa que remata este relieve se abre un ventanal geminado con arcos de medio punto que aporta luz al coro de la iglesia. A ambos lados de este segundo cuerpo se abren hornacinas rematadas por frontones triangulares que contienen las imágenes de San Pedro (izquierda) y San Pablo (derecha). Todo el conjunto queda encuadrado por dos pilastras corintias de orden gigante que sostienen el gran hastial de la fachada, característico, por otra parte, de la edilicia carmelitana.

Fachada principal de la Iglesia del Carmen

(foto: archivo propio)

Detalle del relieve de La Encarnación en la portada principal

(foto: archivo propio)

A pesar de las vicisitudes de la historia de esta fundación conventual, se han conservado importantes muestras de patrimonio mueble. Destacan especialmente dos tallas en madera policromada, ambas del siglo XVII de escuela granadina. La de San Elías, imagen de vestir, se atribuye a Pedro de Mena o su círculo. Representa al profeta con la espada ardiente que empuña en alto, sosteniendo un libro en la otra mano y con la cabeza cortada a sus pies de uno de los sacerdotes del falso dios Baal. Por otro lado se encuentra una imagen de Cristo Yacente atribuida tradicionalmente a José de Mora.

Talla de San Elías. Siglo XVII. Iglesia del Carmen de Alcaudete.

(foto: archivo propio)

Bibliografía:

- Beltrán, Gabriel. Elecciones hechas en los primeros capitulos de la reforma teresiana (1581-1622 ). En Monte Carmelo, nº 74. 1991.

- Jiménez Delgado, Francisco. Del Jaén Perdido. Memoria artístico-religiosa de la Provincia de Jaén. Jaén, 2010.

- Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1846.

- Rivas Morales, Antonio. Alcaudete. Leyendas, cancionero y aspectos literarios. Granada, 2009.

- VVAA. Guía Artística de Jaén y su Provincia. Sevilla, 2005.

- Ximena Jurado, Martín. Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y Anales Eclesiásticos de este Obispado. Madrid, 1654.